Nous vivons dans un état de violence structurelle

Par Christian Néron, membre du Barreau de Québec, constitutionnaliste, historien du droit et des institutions

À moins qu’elle ne fasse sensation, ou qu’elle soit brutale avec coups et blessures, on parle assez peu de violence en politique interne ou nationale. Pourtant, elle est là, elle existe, même chez nous. Non seulement elle existe, mais elle a toujours existé. Parfois sous la forme d’actes arbitraires ou de persuasion expéditive, mais bien souvent sous la forme d’une violence structurelle inscrite dans la loi et la constitution.

En matière politique, la confrontation des idées et des intérêts est si fréquente qu’on la juge normale. Dans nos pays dits civilisés, les luttes politiques se font à l’aide de mots, d’arguments plus ou moins rationnels et de sophismes pour convaincre le public et vaincre l’adversaire. Toutefois, convaincre demande du temps, de la persévérance et, surtout, un sens moral développé. Pour cette raison, il est tentant de forcer les choses et, finalement, de recourir à des mesures fortes et expéditives. On passe alors de la persuasion à la contrainte. La contrainte demande de la force, parfois beaucoup de force. Dans certaines circonstances cet usage est légal et légitime ; le plus souvent il ne l’est pas.

Lorsque l’usage de la force est légal, on évite de parler de violence au sens courant du mot. Par pudeur, on préfère parler d’usage de la force. L’État, par exemple, monopolise l’usage de la force et l’utilise de nombreuses façons pour pacifier la violence, laquelle est présente à l’état endémique dans toutes les sociétés. Triste constat sur l’état de la condition humaine, toutes les sociétés sont fondées sur la violence. Paradoxalement, même l’État n’est pas intrinsèquement pacifique : son rôle est justement d’utiliser son monopole de la force pour pacifier les rapports sociaux. Toutefois, il est tenu de le faire à l’intérieur d’un ordre de droit précis et strictement contrôlé.

Malheureusement, l’État traverse bien souvent le Rubicon, c’est-à-dire qu’il passe de l’usage légal de la force à la violence pure et simple. À l’intérieur de toute société, il y a toujours des groupes qui se montrent plus actifs et ambitieux que d’autres, le plus souvent pour acquérir, conserver ou influencer l’exercice du pouvoir. Certains croient même que l’usage de tout moyen est bon s’il permet d’atteindre la fin visée. D’où l’adage politique plutôt inquiétant à l’effet que « la force prime le droit ». Ainsi, il y a des États qui s’autorisent à porter atteinte à la dignité de leur population ; qui méprisent leurs désirs et aspirations légitimes ; qui contrarient leur volonté dans l’exercice légitime de leurs droits. Pourtant, toute société aspire à vivre dans un ordre de justice qu’on appelle la paix, le respect du bien commun et des droits collectifs.

Un peuple soumis à une violence structurelle

Au Québec, nous avons une longue et lourde expérience de soumission à la violence politique. Toutefois, nous en sommes assez peu conscients compte tenu que nous avons été éduqués à croire que toute loi, toute décision du pouvoir dit légal nous lie et nous oblige en conscience. Cependant, malgré le respect dû à la loi et à l’autorité, cela ne nous oblige pas à une obéissance aveugle. Bien entendu, nous avons l’obligation de nous soumettre à tout usage légal et légitime de la force, mais pas à la violence qui, malheureusement, peut venir de l’État lui-même. En ce sens, la désobéissance peut devenir légitime, parfois même nécessaire. On s’explique.

Essayons d’abord de bien saisir le sens de la notion de violence. Tout acte extérieur, qu’il soit physique et brutal, ou qu’il soit simplement moral, même insensible et à peine perceptible, constitue un acte de violence s’il est exercé par une volonté qui cherche à contraindre une autre volonté. Là est l’essence même de la notion ! On appelle contrainte toute force, toute pression extérieure qui oblique quelqu’un à faire quelque chose qu’il ne désire pas, ou à s’abstenir de faire quelque chose qu’il désire en vertu d’un pouvoir moral juste qu’il est en droit d’exercer.

Au Québec, la manière de concevoir notre rapport avec le pouvoir a été façonnée par une longue suite d’actes de violence coloniale dont la plupart peuvent être qualifiés d’actes de contrainte, parfois même de répression. Il n’y a jamais de colonialisme sans volonté de pouvoir, de contrôle et de domination. Les exemples sont nombreux. Reprenons les principaux événements de notre histoire politique pour en faire un examen critique à la lumière de la notion de violence.

La Conquête du Canada

Toute conquête militaire est un événement traumatique d’une violence absolue. Toutefois, selon le Droit international coutumier, il y a des guerres qui sont justes et d’autres qui ne le sont pas. Une guerre est appelée juste lorsqu’elle constitue le moyen ultime pour un État de prévenir ou d’obtenir la réparation d’une grave injustice. En conséquence, là où il n’y a aucune injustice à prévenir ou à réparer, il ne peut y avoir de guerre juste. Plus encore, au-delà de la justice de la guerre, il y a l’interdiction absolue de transformer une victoire militaire en conquête territoriale. Pendant des siècles, tous les auteurs de Droit international coutumier ont sans cesse répété que la volonté d’un État de s’agrandir ou de se constituer un empire par la guerre ne pouvait être juste compte tenu que la réalisation d’une telle ambition ne constituait en rien une injustice à prévenir ou à réparer. La guerre de Conquête – événement traumatique extrême que nos ancêtres ont subi – a été l’expérience la plus injuste et la plus violente de notre histoire. L’Angleterre n’avait absolument aucune injustice à reprocher aux Canadiens. La réalité est que, dès 1749, elle avait commencé à prendre toute une série de mesures stratégiques, non pas pour mener une guerre juste, mais pour conquérir de nouveaux territoires afin d’agrandir son empire en Amérique du Nord. Mais la violence à l’endroit des Canadiens ne s’est pas arrêtée à une conquête territoriale interdite par le Droit international coutumier. Bien au contraire. Suivront immédiatement l’occupation militaire et le traité de Paris.

Le traité de Paris

Nous avons dit plus haut que la violence est essentiellement un acte de contrainte, c’est-à-dire une volonté qui utilise la force pour contraindre une autre volonté. Le traité de Paris a été un pacte entre deux rois. Le roi de France, suite à une guerre malheureuse, cédait au roi d’Angleterre le Canada et tous ses « habitants ». Céder un territoire suite à une guerre injuste est déjà une grave violation du droit, mais céder un peuple – sans même le consulter – comme s’il s’agissait d’un troupeau sans droits ni volonté, ou d’une simple marchandise, constitue en soi une injure d’une violence extrême. La conquête, l’occupation et la cession ont été imposées aux Canadiens. À chaque fois, il y a eu une volonté qui a contraint une autre volonté. Pire encore, le roi de France a violé les lois fondamentales du royaume qui prescrivaient qu’il ne pouvait légalement céder ses sujets canadiens sans d’abord obtenir leur consentement. Même le droit positif a été clairement violé au préjudice des droits historiques et nationaux des Canadiens.

La Proclamation royale du 7 octobre 1763

Cette fois, c’est le roi d’Angleterre qui impose arbitrairement, sans consultation ni préparation aucune, un nouveau type de gouvernement aux Canadiens. Aucun n’a été consulté. Aucun n’a été sollicité pour participer au gouvernement. Rien n’a subsisté du système judiciaire si parfaitement réglé qui avait prévalu au Canada depuis un siècle. Georges III a fait table rase de tout. Il n’a tenu compte d’aucune prescription du Droit international coutumier qui reconnaissait des droits aux Canadiens. Il s’est comporté en maître absolu. Il a imposé sans se soucier du droit sa volonté à une autre volonté. Les Canadiens ont simplement subi. Ils n’ont rien pu dire. Là encore, ils ont été traités comme un troupeau sans droits ni volonté. Il s’agit d’un autre cas de violence structurelle imposée aux Canadiens.

L’Ordonnance du 17 octobre 1764

Cette ordonnance a été un autre événement traumatique imposé aux Canadiens. Le gouvernement colonial à Québec a improvisé et mis en vigueur un système judiciaire où le droit et les institutions anglaises triomphaient partout. Tous les juges sont des Anglais recrutés sur place. Aucun n’a la moindre formation juridique. Pire encore, ils sont intellectuellement nuls. Certains sont moralement douteux, pour ne pas dire sulfureux. Bien entendu, aucun Canadien n’a été consulté. Tout leur a été imposé comme s’il s’agissait d’un troupeau sans droits ni volonté. La violence se fait là encore structurelle. Les Canadiens doivent s’habituer à vivre dans un état de violence inscrit dans la loi et les institutions qui leur sont imposées. On l’a dit et nous le répétons, la violence est une volonté qui contraint une autre volonté.

L’Acte de Québec de 1774

Cette loi du Parlement de Westminster améliore significativement le sort des Canadiens. Toutefois, le gouvernement de Londres a mis dix ans pour la faire adopter. Elle reconnaît les lois et coutumes des Canadiens, mais elle leur impose le droit criminel anglais qui est infiniment plus répressif et beaucoup moins précis que le droit criminel mis en vigueur sous le Régime français à partir de 1663. Pire encore, les Canadiens ne savent rien de ce droit et n’ont absolument aucun moyen de le connaître non plus. Même en Angleterre, il n’existe aucun ouvrage de doctrine pour initier les étudiants à ce droit obscur constitué d’un amas confus de procédures judiciaires placées pêle-mêle, sans aucun ordre logique. Il y a en Angleterre certains « abridgements » de droit criminel qui circulent, mais ils sont sans ordre et n’ont aucune utilité pour ceux qui n’ont pas été initiés à ce droit par une fréquentation assidue des tribunaux. Le droit criminel anglais n’est pas quelque chose qui s’enseigne ou qui s’apprend dans des livres.

Ignorer ou mépriser les attentes légitimes d’un peuple en matière de droit crée un état de violence puisque l’exercice du pouvoir suppose la possession d’un monopole de l’usage de la force sous le contrôle de l’État. Ce pouvoir combat la violence par la violence, c’est-à-dire par l’usage d’une force légale et légitime. Les Canadiens se retrouvent donc en mauvaise posture et s’enfoncent de plus en plus dans une violence structurelle contre laquelle ils sont impuissants. Ils peuvent être accusés, jugés, condamnés et exécutés pour avoir violé des lois qui leur étaient impossible de connaître. Peut-on imaginer pire outrage à l’idée même de justice !

L’Acte constitutionnel de 1791

Cette autre loi n’a aucunement été souhaitée ou sollicitée par les Canadiens. Elle leur a été imposée et, conformément au principe vu plus haut, tout ce qui est imposé est du domaine de la violence. Sur le plan territorial, elle ampute la province de Québec de la région des Grands Lacs pour créer le Haut-Canada, province où les lois et coutumes du Canada seront vite abrogées et remplacées par le droit anglais. Également, cette loi octroie une assemblée législative à la province, laquelle prend désormais le nom de Bas-Canada. L’octroi de cette assemblée est théoriquement avantageux, mais sa fonction première et essentielle sera de voter un budget annuel sur lequel les Canadiens n’auront aucun contrôle. Leur argent sera donc dépensé par des étrangers qui vont non seulement les ignorer, mais les mépriser autant qu’ils pourront. Toutes leurs demandes pour obtenir un gouvernement responsable seront rejetées du revers de la main jusqu’en 1848. Ils vont donc continuer à croupir sous un régime de violence structurelle contrôlé par des étrangers bien payés et dévoués aux intérêts de l’Angleterre et à ceux de la minorité anglaise de la province. Nous le répétons pour la énième fois, tout ce qui est imposé est du domaine de la violence. Continuons. Les exemples ne manquent pas.

Les Résolutions Russell

En mars 1837, le gouvernement britannique refuse de donner suite aux 92 Résolutions des Canadiens, résolutions qui n’exprimaient que des revendications légitimes, démocratiques et conformes au droit constitutionnel des Anglais. Pire encore, le gouvernement Russell pousse l’outrage jusqu’à autoriser les autorités coloniales à Québec à s’approprier les fonds publics sans aucune autorisation de l’assemblée législative. Le coup est cinglant.

À Montréal, les anglo-protestants se radicalisent et ne ménagent aucun effort pour exercer un supposé droit de contrôler et de dominer. Ils traitent non seulement les Canadiens d’« ignares et de paresseux » mais aussi d’« étrangers », de « vaincus » et d’« oppresseurs ». Ils ont même adopté une formule frappante qu’ils répètent à tout propos et qui ne laisse aucun doute sur leur état d’esprit : « Les Canadiens français doivent disparaître de la surface de la terre ». Plus inquiétant encore, ils s’organisaient en milices armées et distribuent des armes à leurs compatriotes. En fait, ils souhaitent un conflit armé avec les Canadiens et s’y préparent. Ils multiplient les actes de provocation. Ils injurient et harcèlent les Canadiens autant qu’ils le peuvent. Le 6 novembre 1837, les membres d’une milice armée agressent des Canadiens au sortir d’une réunion. Ils en profitent pour saccager l’imprimerie du Vindicator juste en face. Ils parlent même de se rendre à la résidence de Papineau pour lui faire passer un mauvais quart d’heure. L’insécurité monte et se généralise. Si les anglo-protestants sont armés, les Canadiens, eux, ne le sont pas. Ils ont été systématiquement désarmés à partir de la capitulation de Montréal le 8 septembre 1760.

Alarmé par ce climat de guerre civile, le gouverneur Gosford se sent pris au dépourvu. Il ne sait trop quoi faire. Il décide toutefois de faire venir des troupes des Maritimes et du Haut-Canada. Mais la nouvelle d’une telle initiative n’améliore rien, elle ne fait que nourrir les rumeurs. Plus encore, le 16 novembre, il émet des mandats d’arrestation contre 26 patriotes. D’autres prennent panique, se cachent ou s’enfuient. Tous ces événements qui s’entrechoquent font grimper la spirale des rumeurs et des tensions. Un groupe de patriotes a la mauvaise idée de dresser une embuscade à une milice armée, la Montreal Volunteer Cavalry. L’événement est tout de suite interprété comme une déclaration de guerre contre le gouvernement et les anglo-protestants de Montréal. Ces derniers ne pouvaient espérer mieux.

Des Canadiens avaient commis l’impair d’allumer la mèche qu’on leur tendait. Le permis de chasse que les anglo-protestants espéraient tant venait enfin de leur être délivré. Toutes les violences et les brutalités pouvaient maintenant commencer. On connaît la suite. Les patriotes vont manger une méchante volée. Des arrestations massives. Des villages rasés par le feu. Des patriotes pendus. Des patriotes expatriés. L’Assemblée législative dissoute. La loi des mesures de guerre proclamée. L’habeas corpus suspendu. Un gouvernement militaire établi. Une constitution punitive votée par le Parlement de Westminster. Aucune violence ne leur est épargnée. Pourtant, les Canadiens n’avaient réclamé qu’un gouvernement responsable et l’élection d’un conseil législatif suite à 75 années d’un régime de violence structurelle imposé par des étrangers. Continuons. La violence ne s’arrête pas là.

La constitution punitive de 1840

Heureusement pour les Canadiens, les lords du gouvernement à Londres ne remettent pas en question leur droit d’exister comme le font les anglo-protestants de Montréal. Toutefois, ils veulent rétablir la paix et leur autorité sans égard aux moyens. L’unité de l’Empire est pour eux un enjeu majeur. Pour leur part, les Britanniques du Canada, ceux de Montréal surtout, sont farouchement hostiles à l’idée de ce qu’ils appellent une « république française » sur les rives du Saint-Laurent. Il n’est pas facile pour les lords du gouvernement de trouver un juste équilibre entre deux sociétés et deux civilisations en état d’inimitié chronique. Toutefois, le groupe le plus radical, le plus intransigeant, le plus armé et potentiellement le plus dangereux, est celui des anglo-protestants. De toute évidence, il était moins risqué et beaucoup plus facile de faire plier les Canadiens. La décision finale sera donc en faveur des plus dangereux, c’est-à-dire les anglo-protestants. Les lords du gouvernement étaient conscients que leur décision était moralement douteuse. Mais il fallait rétablir la paix à tout prix, au prix même de l’injustice. D’ailleurs, les Anglais n’en étaient pas à une injustice près dans la marche implacable de leur Empire vers la gloire.

La nouvelle constitution du Canada allait reconnaître l’égalité des droits individuels, mais octroyer la suprématie politique aux anglo-protestants. Les droits historiques et nationaux des Canadiens devaient être sacrifiés au bénéfice de la tranquillité de l’Empire. Subordonnés, ils seront désormais tenus de se soumettre à la volonté politique de leurs rivaux, les nouveaux maîtres Britanniques du Canada. L’ordre nouveau mettait un frein à leurs rêves d’avenir. Il devenait beaucoup plus difficile de vaincre le temps et de s’affirmer dans la durée. En 1760, leur état de subordination n’avait pas été considéré comme fatal et irréparable. Mais en 1840, les Canadiens constatent que toutes les portes se fermaient devant eux. Ils devaient se plier aux violences structurelles d’une constitution punitive que le pouvoir suprême de l’Empire venait de leur imposer. Désormais, ils devront se soumettre à la volonté d’une majorité hostile qui n’avait jamais caché son mépris et, plus encore, son désir avoué de les voir « disparaître de la surface de la terre ». Bel avenir ! Il fallait choisir entre résister et disparaître.

Mal informés de la dynamique coloniale au Canada, il semble que les lords du gouvernement ne voyaient pas de meilleure solution à l’imparable question d’une cohabitation contre nature. Les Canadiens français, devenus une minorité perpétuelle, étaient destinés à disparaître par assimilation. En les forçant à des devenir des Anglais, ils croyaient assurer la paix de l’Empire et la prospérité du Canada. D’ailleurs, on ne gouverne pas un empire avec des mots gentils et la promotion de valeurs morales. Le plus fort impose sa volonté. Les méthodes expéditives et la brutalité sont plus appropriées au bon gouvernement d’un empire. Bref, en matière coloniale, la force prime le droit.

Un peuple de valets

Subordonnés politiquement, les Canadiens deviennent les valets des Britanniques du Canada. Étymologiquement, le mot « valet » vient de « vassilitus », lequel est le petit vassal d’un plus grand vassal. Bref, l’Acte d’Union, sanctionné le 23 juillet 1840, est une loi hostile et punitive qui trouve sa justification et sa force obligatoire dans le seul intérêt du groupe dominant. Sa violence, préméditée, se fait plus structurelle que jamais. Les Canadiens paient le gros prix pour avoir cédé à de la provocation et avoir pris les armes dans l’idée d’obtenir justice et reconnaissance de leurs droits historiques et nationaux. Mais ils se sont fait écraser. Ils sont devenus des naufragés à la merci de maîtres qui ne se gênaient pas pour leur faire savoir que leur avenir était « de disparaître de la surface de la terre ».

Il n’est plus question de revendiquer un gouvernement responsable, de se donner un projet d’avenir et de s’affirmer dans la durée. Leur existence même est mise en péril. Ils doivent s’incliner, se résigner à survivre dans un état de violence structurelle qui a fait d’eux les valets d’une majorité coloniale. Ils ne sont pas loin de ressembler à des esclaves qui passent toute leur existence dans la violence, c’est-à-dire sous la force hostile de maîtres tout puissants. Nous l’avons dit et nous le répétons, tout ce qui est imposé est du domaine de la violence. Continuons. L’évolution de notre état de subordination a encore de belles années devant lui.

La loi constitutionnelle de 1867

Cette nouvelle constitution ne remet nullement en cause le rapport de subordination établi en 1840. Bien au contraire, le Canada, plus britannique que jamais, est gouverné par des Britanniques canadianisés qui revendiquent plus d’autonomie et de liberté politique face aux autorités de Londres. Le modèle économique colonial s’étant modifié, ces autorités se font plus discrètes et s’interposent de moins en moins dans les rapports tendus entre Britanniques canadianisés et Canadiens minorisés. Depuis 1840, ces derniers doivent résister seuls aux nouveaux maîtres du Canada, jaloux des pouvoirs et privilèges que leur majorité politique leur a octroyés.

La constitution de 1867 cherchait à s’adapter à une réalité démographique et économique en évolution. À partir de 1850, suite à un flux migratoire qui les favorisait, les Britanniques du Haut-Canada avaient commencé à crier à l’« injustice » face au Bas-Canada. Dans le monde anglo-protestant, personne ne s’est jamais scandalisé d’entendre dire que la force prime le droit. Depuis la constitution punitive de 1840, les aléas du jeu politique et la concentration du vote chez les Canadiens français avaient fait en sorte que ces derniers s’étaient mis à exercer une influence politique qui avait déjoué les mécanismes de minorisation et d’assimilation prévus par la constitution. Non seulement les Canadiens français résistaient, mais ils avaient tendance à se comporter comme des égaux, ce qui était choquant, voire frustrant pour certains. Dans le Haut-Canada, cette influence politique n’a pas mis de temps à être taxée de « domination française ». Il fallait mettre un terme à cette résistance qui prenait des allures d’arrogance. Tout moyen était envisagé.

Sous un rapport d’égalité politique, un Canadien français qui fait valoir ses idées au sein du gouvernement n’est pas un politicien qui participe à l’exercice normal du pouvoir, mais un petit dictateur en puissance qui contrarie la volonté à ceux qui lui sont supérieurs en droit et en dignité. Par contre, un Britannique qui impose sa volonté agit le plus normalement du monde. Donc, quand le principe constitutionnel de 1840 à l’effet que la force prime le droit se voit contrarié dans le cours des événements, ça devient intolérable. Certains parlent non seulement de « domination française », mais de « mise en esclavage ». Dans le Haut-Canada, les plus déterminés parlent même de recourir à la guerre civile si la constitution n’est pas changée pour mettre un terme à cet outrage. D’ailleurs, ils se montrent très élitistes. Ils sont de plus en plus nombreux à prétendre que tous les peuples ne disposent pas des mêmes aptitudes au bon gouvernement du monde. C’est une question de race disent-ils ! D’où l’indignation et les cris d’« injustice », de « domination française », « de mise en esclavage » depuis le début des années 1850.

Ces cris d’indignation vont aller en s’amplifiant jusqu’en 1864. Cette année-là, George Brown, le libéral le plus indigné du Haut-Canada, a obtenu la balance du pouvoir. Simulant une intention droite qu’il était loin d’avoir, il profite de l’instabilité ministérielle pour offrir son soutien pour maintenir le gouvernement au pouvoir si ce dernier s’engage à mettre en œuvre un projet de constitution qu’il mijote depuis des années. Son idée n’est nullement d’établir un juste rapport de collaboration entre les deux populations du Canada, populations qu’il identifie de façon on ne peut plus claire en parlant des « descendants des vainqueurs » et des « descendants des vaincus ». Mais l’intention droite dont il fait état est plutôt d’enfoncer plus profondément les Canadiens français dans l’état de subordination qui leur avait été imposé par la constitution punitive de 1840.

Brown ne cache toutefois pas le fonds de sa pensée à ses plus proches alliés. Il leur dit que « l’Union n’a pas réussi à assimiler les Canadiens français, ce que d’ailleurs elle ne parviendra pas à faire ». Il faut donc y renoncer pour trouver quelque chose de plus efficace. Le projet que j’ai à l’esprit, dit-il, réglera une fois pour toutes la question du « french canadianism » puisqu’il permettra « de leur arracher les dents et de leur couper les griffes ». En fait, Brown ne veut pas simplement les garder en état de subordination, mais renforcer le système de 1840 de manière à les exclure de toute question importante relative aux intérêts du Canada. En contrepartie, on leur cédera une certaine autonomie provinciale pour les affaires qui les concernent exclusivement. Ce qu’ils feront chez eux ne nous regardera pas. Ils pourront gaspiller leur argent comme ils l’entendent, mais pas le nôtre ! Cependant, il est hors de question de laisser la gestion du Saint-Laurent entre les mains de cette « race ignare et paresseuse ». On ne leur laissera aucun pouvoir susceptible de compromettre nos intérêts. D’ailleurs, le Haut-Canada dominera le Canada tout entier puisque le territoire de cette province est destiné à s’étendre jusqu’à la ligne de partage des eaux des Rocheuses.

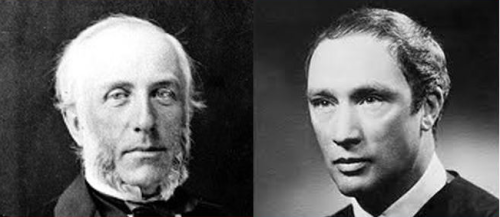

À cette époque où le Canada avait besoin de grandes infrastructures, il y avait un aspect économique intéressant dans cette idée de fédérer toutes les provinces britanniques de l’Amérique du Nord. Toutefois, il aurait fallu, du côté du Bas-Canada, une équipe bien préparée et solide pour garantir les droits historiques et nationaux des Canadiens français. Mais, face à un George Brown rusé, agressif, déterminé et sans scrupule, il n’y avait qu’un George-Étienne Cartier, personnage imbu d’une « supériorité exceptionnelle » en laquelle il était sans doute le seul à croire. Ambitieux, vaniteux et présomptueux, toujours disposé à se lancer dans la précipitation sans jamais prendre l’avis de personne, il était habité par une peur excessive de devoir partager les mérites et les honneurs de toute entreprise réussie. Il était à ce point vaniteux qu’il ratait rarement une occasion de se vanter – publiquement ! – qu’il avait réussi toute sa carrière « en ne prenant jamais conseil de quiconque et en se déterminant toujours seul ». Il avait pris l’habitude de s’encenser de façon plutôt ridicule. Mais, du même coup, il démontrait qu’il était un homme dangereux pour ceux qui avaient la naïveté de lui faire confiance. Bien qu’intelligent, il n’avait pas la fibre morale d’un homme d’État soucieux de garantir les droits historiques de sa nation. Son premier souci était sa gloire personnelle. En ce sens, on peut dire qu’il était pusillanime, c’est-à-dire qu’il était handicapé par la petitesse de son état d’esprit.

La Conférence de Québec

Le contenu de la Confédération sera discuté et adopté lors de la Conférence de Québec tenue du 10 au 27 octobre 1864. Plus présomptueux que jamais, George-Étienne Cartier s’y présente fort peu préparé. Il fait confiance à sa bonne étoile et à son sens politique qu’il croit exceptionnel. Il est accompagné de trois collègues qui n’en mènent pas plus large que lui. Durant ces 15 jours de travaux où le Canada français va jouer son avenir, George-Étienne Cartier ne prendra la parole qu’une seule et unique fois. Difficile à croire, mais c’est ce que révèlent les procès-verbaux qui sont pourtant très précis. Il s’agit d’un commentaire insignifiant sur la démocratie américaine, commentaire de 13 mots faisant moins de 140 caractères. Dans un sens, on peut parler d’une performance exceptionnelle ! Il a défendu les droits historiques et nationaux des Canadiens français de manière aussi irresponsable que scandaleuse. Personne n’en a eu vent à l’époque compte tenu que les débats avaient lieu à huis clos et que le mot d’ordre imposé par Brown était de ne rien laisser filtrer auprès des journalistes.

George Brown, pour sa part, a fait tout le contraire. Il a pris immédiatement le contrôle des travaux de la conférence. Il s’est imposé. Il a décidé personnellement de tout, même de la procédure. Il a réussi en deux semaines à faire adopter la quasi-totalité du système ingénieux qu’il avait élaboré pour atteindre son objectif, c’est-à-dire « arracher les dents et couper les griffes » des Canadiens français. Des 33 Pères de la Confédération, Brown a été le mieux préparé, le plus énergique, le plus déterminé. Au sortir de la Conférence, dans l’après-midi du 27 octobre 1864, il jubilait. En fait, il exultait. Il avait réussi son pari au-delà de toute espérance. On peut comprendre qu’il avait peine à contenir sa satisfaction. Il venait de crucifier l’avenir politique des Canadiens français. Sur le coup de l’émotion, il prend la plume pour partager les joies de sa victoire avec sa femme, sa confidente. Ses premiers mots résument parfaitement le sens historique de la victoire magistrale dont il avait été le maître d’œuvre : « Is it not wonderful ? French canadianism entirely extinguished ! » Cette victoire avait été le combat d’une vie. Il l’avait gagnée. Les Canadiens français étaient définitivement fixés là où on les avait cloués en 1840. Désormais, le Canada serait britannique, britannique seulement et uniquement.

Bien entendu, les Canadiens français pouvaient survivre dans leur réserve provinciale. Mais sur le plan fédéral, pour tout sujet d’importance, ils ne seraient à Ottawa que des observateurs, au mieux des valets. Le caractère britannique du Canada était assuré. Quant à l’avenir des Canadiens français, il se limitait à survivre dans une province dont les compétences ne leur donnaient pas l’autonomie promise et où leur part des fonds publics était insuffisante pour envisager de grands travaux d’infrastructures. Leurs impôts tombaient entre les mains d’Ottawa et étaient dépensés par Ottawa. Les Canadiens français étaient condamnés à se développer dans un cadre bien plus restreint que l’autonomie promise. Tout ce qui était petit, limité, provincial, de peu d’importance, allait marquer la route de leur destiné au milieu d’un univers anglo-saxon en expansion où ils deviendront plus invisibles que jamais.

De 1867 à 1982, les Canadiens français du Québec vont vivre dans une constitution hostile, une constitution imposée, c’est-à-dire dans un état de violence structurelle contre lequel ils ne pourront rien, ou presque. En tant que peuple subordonné dans un pays qui, pourtant, devait tant à la force, au courage et à l’audace de leurs ancêtres, ils vont continuer à se ratatiner en cumulant échecs et humiliations. Leurs droits historiques et nationaux seront systématiquement combattus par Ottawa.

Du moins, jusqu’en 1949, le Comité judiciaire du Conseil privé à Londres – tribunal quasi-international au sommet de l’Empire britannique – va casser bien des décisions de la Cour suprême du Canada, décisions qui favorisaient systématiquement les empiètements du pouvoir fédéral sur les compétences des provinces et qui visaient à faire du Canada un État nettement plus britannique que fédéral. La pérennité de l’autorité de ce haut tribunal de l’Empire avait pourtant été expressément garantie aux Canadiens français lors des Débats parlementaires sur la Confédération en février et mars 1865. Mais, en 1949, le Parlement fédéral a violé cette garantie expresse en l’abrogeant sans la moindre autorisation du Québec. Désormais, la Cour suprême, créée par une simple loi fédérale en 1875, devenait réellement suprême. Elle devenait un joueur majeur dans le maintien de l’état de violence structurelle imposé en 1840, confirmé et renforcé en 1867.

Un coup d’État constitutionnel

En 1981, Pierre-Elliot Trudeau a décidé d’imposer un nouveau système qui s’en prenait directement à l’autonomie politique, aux droits historiques du Québec, et au principe sacré et plusieurs fois séculaire de la suprématie parlementaire. Dans un jugement rendu le 28 septembre 1981, la Cour suprême va cautionner ce coup de force en déclarant que le gouvernement fédéral n’avait besoin que d’un « degré appréciable de consentement des provinces » pour faire adopter une résolution demandant au Parlement de Westminster d’amender la constitution de 1867 pour adopter une charte des droits et libertés. N’eut été ce jugement « intéressé et alambiqué » de la Cour suprême qui augmentait considérablement sa propre puissance, jamais le Parlement de Westminster ne se serait soumis à l’imposture politique de Trudeau et du fédéral. L’expression « degré appréciable de consentement des provinces », neutre à première vue, crée une ségrégation politique et raciale en faveur du Canada anglais. Elle désavoue, sous couvert d’une parodie d’égalité, les droits historiques et nationaux du Québec en permettant aux provinces anglo-saxonnes de se liguer pour imposer par la force du nombre leur conception de la loi, du droit et de la justice. Cette formule signifiait que la souveraineté du Canada était une affaire britannique et qu’un nombre appréciable de provinces dites britanniques pouvaient se concerter pour isoler, ostraciser et imposer leur volonté au Québec, lequel devenait le Bantoustan du Canada. C’était une affaire de « pouvoir, de contrôle et de domination », bref, une affaire de racisme au sens propre du terme. C’était une confirmation de la situation créée en 1840. L’égalité n’y était pour rien. Cette formule confirmait que les Canadiens français du Québec formaient toujours un peuple vaincu, annexé et dominé par les héritiers du peuple conquérant. C’était là encore l’application du vieux principe colonial à l’effet que « la force prime le droit ». C’était une fois de plus la vieille dynamique qui avait pris naissance à la capitulation de Montréal le 8 septembre 1760. On n’échappe pas facilement à son passé quand la force prime le droit. La Cour suprême, de façon outrageante et malhonnête, a confirmé que la force primait le droit quand les intérêts des Canadiens français étaient en cause.

Les constitutions de 1840 et de 1867 ont fait des Canadiens français des subordonnés de leurs nouveaux maîtres, les Canadiens britanniques. Certains subordonnés peuvent toujours crier, se révolter, amener leur maître à reconsidérer une décision injuste. Jusqu’en 1949, ce pouvoir de contester la volonté du maître existait encore, compte tenu que le Comité judiciaire du Conseil privé de Londres pouvait s’interposer dans la défense des droits historiques et nationaux des Canadiens français. Mais le jugement du 28 septembre 1981 a confirmé que la force primait le droit, que le Canada était un maître devant lequel le Québec devait s’incliner. Par exemple, un « degré appréciable de consentement des provinces » pourrait faire du Québec une province bilingue, avec Montréal comme ville officiellement de langue anglaise, diminuer le nombre de ses députés au fédéral, ou encore n’autoriser des députés que dans les circonscriptions à majorité anglaise. Tout était possible à ceux qui possédaient la force du nombre. Cette formule, qui donnait bonne conscience en maquillant la primauté de la force, sans fondement légal, inventée de toutes pièces par des juges choisis par le premier ministre fédéral, méprisait l’idée que la justice était une vertu universelle qui avait pour objet le droit, et non la force. Le Québec aurait pu crier, se révolter, mais légalement parlant, il n’aurait rien pu faire. Fort d’un « degré appréciable de consentement des provinces », le Canada britannique possédait la force qui lui permettait de faire tout ce qu’il voulait. Devant cette force du nombre, le Québec ne pouvait que s’incliner. Par exemple, comme le suggère de temps à autre certains lecteurs du Montreal Gazette qui expriment le fond de leur pensée: pourquoi ne pas mettre tous ces étrangers sur des bateaux et leur souhaiter bon voyage.

La formule de la Cour suprême était un acte de violence, un acte arbitraire, une consécration de la primauté de la force sur le droit. L’année suivante, cette même cour poursuivra dans le même esprit en affirmant que la Constitution imposée en 1982 au Québec « n’était ni contestée ni contestable ». La soumission des Canadiens français du Québec à la primauté de la force était absolue. La violence structurelle qui leur était imposée l’était tout autant.

Au-delà d’une mauvaise foi évidente, il y a sans doute dans l’idée que la Cour suprême se fait du droit et de la justice, la conception que le protestantisme a imprimé depuis des siècles sur la toute puissance de la volonté de Dieu :

« Dieu agit en toute liberté et sa volonté surpasse tout. Il n’est pas lié par la raison, par ses propres lois et l’ordre du monde dont il est l’auteur. »

Oui ! « La Cour suprême agit en toute liberté et sa volonté surpasse tout ». Il ne faut pas oublier qu’elle est d’abord et avant tout un tribunal anglo-saxon et protestant. Ajoutons que, dans l’idéologie protestante, la loi est un moyen de répression dicté par la volonté, que le droit est un système de contraintes légales qui a pour objet de protéger la propriété et de favoriser le mieux-être de ceux et celles qui font partie des élites de la société.