Pour préserver notre héritage collectif

Cette analyse se penche d’une façon novatrice sur le sort de l’identité Canadienne-Française depuis la Révolution tranquille comme peu l’ont fait auparavant. Notre dénationalisation sera mise en lumière en considérant trois événements qui en marquent la progression.

Ces trois événements sont :

- les États généraux du Canada français,

- le virage référendaire du Parti québécois et, en troisième lieu,

- l’adoption de la loi 99 par le gouvernement de Lucien Bouchard, il y aura 22 ans le 7 décembre prochain.

La Fédération des Canadiens-Français s’est intéressée au discrédit qui a terni l’image de la nation fondatrice du Canada. Certains applaudissent à sa disparition, mais c’est peut-être prématuré ou mal avisé au vu des conclusions se dégageant d’un retour objectif sur notre histoire récente. Pour nous, le sort qu’on a fait à l’identité canadienne-française trahit des politiques communes de dénationalisation et de déculturation qui frappent le monde occidental. Au Canada, ces politiques ont été activement mises en œuvre par Pierre Elliot Trudeau dès 1968.

Les événements cités plus haut marquent les étapes qui ont conduit à l’exclusion de la nation canadienne-française comme acteur et personnalité politique. En ce sens EXCLUSION n’est pas trop fort.

Mais d’abord, il faut rappeler brièvement avec quels événements la nation canadienne, qui n’est pas la nation Canadian, a pris naissance et s’est enracinée pendant 300 ans. Cette mise au point est nécessaire car certains vont jusqu’à contester son existence ou à prétendre qu’elle aurait fait l’objet d’un remplacement par la nation québécoise, ce qui n’est au mieux qu’une demi-vérité. C’est ce que nous allons voir.

Canadiens et Canadiens-Français, un même peuple

Notre histoire commence avec une colonisation de peuplement sous les auspices du Royaume de France.

Les articles de capitulation de Montréal et de Québec sont signés par Vaudreuil, né à Montréal, comme par exemple l’intrépide Pierre LeMoyne d’Iberville, tous deux donc canadiens comme cela se disait à l’époque, même s’ils s’étaient par leur hauts faits élevés dans la bonne société française.

Avec la Conquête, le nouveau pouvoir colonial exerce une discrimination des populations. Les Canadiens sont maintenant en état d’infériorité, pendant que les Anglais prennent les commandes de la politique et du commerce. Malgré les concessions qu’ils doivent faire, les Canadiens conservent leur société originale, ce qui témoigne d’un vrai attachement à la patrie. Ils formeront la majorité démographique du Canada jusqu’en 1850.

À l’époque des troubles de 1837-38, les élites canadiennes restent fidèles à l’Empire britannique. Une fidélité en échange des concessions du régime colonial en faveur des Canadiens avec l’Acte de Québec. Du côté des élites cléricales, on fuit l’aventurisme. Bien que les Anglais aient bien tiré profit des Canadiens face à la menace américaine, la disparition des Canadiens de souche est maintenant programmée, sans état d’âme, par un régime qui, grâce à l’apport numérique des loyalistes peut maintenant se passer des Canadiens et recommander leur assimilation pure et simple.

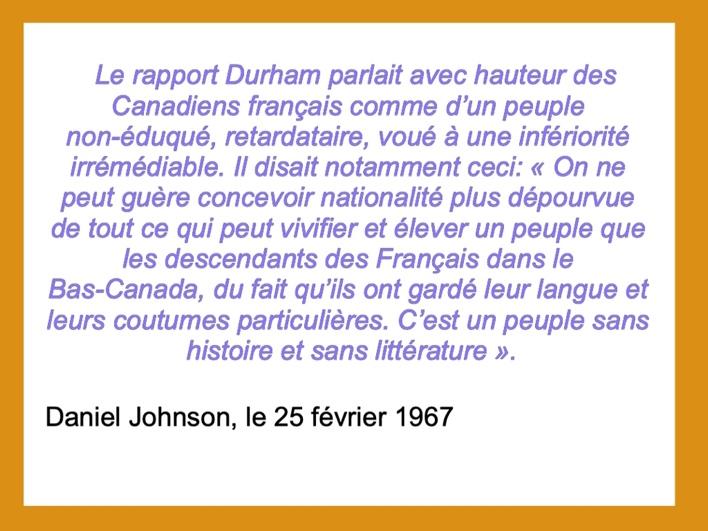

Le rapport inspirera une nouvelle constitution, l’Acte d’Union. Mais s’il faut faire disparaître les Canadiens-Français, comme le dit Durham, c’est bien que leur existence nationale ne fait pas de doute.

Devant la menace d’ethnocide, la providence voudra que grâce à l’habileté de parlementaires canadiens, dont Louis-Hyppolyte Lafontaine, et la prise en charge par le clergé d’une organisation sociale devenue anémique, les visées des anglo-saxons seront déjouées. L’assimilation sera un échec. Par sa vitalité, sa fécondité, et sa cohésion sociale et religieuse, l’élément canadien-français s’imposera de nouveau comme une force incontournable.

Mais comme le nombre des Anglais augmente, ces derniers veulent se donner une identité bien à eux. À cette fin, ils s’approprient le nom Canadien, qu’ils traduisent, on l’aura deviné, par Canadian.

Devant cette usurpation les Canadiens de souche ripostent. Pour maintenir leur singularité nationale, ils ajouteront spontanément français à Canadien, de manière à dissiper tout doute qu’ils pourraient se fondre dans cette totalité. Ils ne cèderont pas leur nom aux Anglais, ils rebondiront plutôt pour l’affirmer différemment.

La transition de l’identité canadienne de souche vers l’identité canadienne-française se produira à partir des années 1820. Elle se fera de manière toute naturelle, petit à petit, si bien que l’usage des deux vocables subsistera jusque dans les années 1960. Clairement, il s’agit toujours d’un seul et même peuple. On ne pourra pas en dire autant du vocable Québécois.

Jusque dans les années 1960, René Lévesque, André d’Allemagne, Pierre Bourgault et naturellement Daniel Johnson et même Pierre Elliot Trudeau se présenteront comme Canadiens-Français. C’est avec ces Canadiens-Français, hormis Trudeau, que se poursuit la quête d’un statut politique reconnu pour une nation qui vit dans l’incertitude perpétuelle. Cette quête d’émancipation n’avait de sens que dans le continuum historique. Mais la transition vers le vocable québécois commence à la même époque. On ne soupçonne pas encore la rupture identitaire fondamentale qu’elle provoquera.

Les États généraux du Canada français

Les états généraux du Canada français sont organisés pour élaborer une position commune des Canadiens-Français en vue des négociations constitutionnelles qui s’amorcent. Ils se solderont par un échec. Le séparatisme québécois naissant, débordant d’optimisme, porté par une jeunesse audacieuse, insiste pour ramener la conscience nationale aux limites du Québec. En revanche, les Canadiens-Français de l’extérieur et les Acadiens redoutent qu’une séparation leur fasse perdre le point d’appui qu’est pour eux le Québec. Le néonationalisme sera le catalyseur. Son action activera la séparation qui se produira au sein d’une nation jusque-là fraternelle. Mais ni l’un ni l’autre des deux groupes ne durera bien longtemps comme acteur politique. Auraient-ils fait mieux ensemble ? Ici, le conservatisme aurait été préférable.

D’abord, pour les indépendantistes les plus séparatistes, l’identité canadienne-française n’est plus associée à grand-chose de positif. Plusieurs choisissent en revanche d’assimiler l’indépendance au socialisme. Dans l’ensemble, ils ont assimilé le récit négatif propagé par Cité libre et Pierre Elliot Trudeau depuis les années 1950. Ils semblent croire qu’un peuple a le loisir de changer d’identité parce qu’il est insatisfait de son passé.

Reconnaissons que les critiques ne sont pas toutes injustifiées, mais, hors de proportion, elles plantent le décor pour la québécitude qui s’en vient. Il y avait certes des défis importants à relever chez les Canadiens-Français, mais on renoncera trop tôt aux efforts pour les surmonter. Clairement, les indépendantistes poursuivaient un autre agenda que celui des états généraux, et leur agenda justifiait qu’on sacrifie le maintien de la cohésion nationale des Canadiens-Français.

Les États généraux commencent en 1965 et se terminent dans la division en 1969. Dans l’intervalle, ils mobilisent des milliers de participants de partout au Canada qui, a priori, témoignent d’une volonté de s’affirmer. Ensuite, tout s’accélère. L’année de leur éclatement, le gouvernement fédéral adopte sa loi sur le bilinguisme officiel qui aura pour effet de couper menu la nation canadienne-française en ramenant ses frontières à celles des provinces. L’argent fédéral compense le déclin de l’investissement social du clergé. En revanche, il impose la provincialisation et des droits linguistiques, certes, mais épurés de toute dimension nationale. On constate non sans étonnement que ce que Trudeau s’employait à faire dans neuf provinces anglophones, les indépendantistes le font avec empressement au Québec. La séparation des Canadiens-Français est presque complète, l’approche référendaire qui vient s’ajouter les divisera encore plus, cette fois-ci au sein du Québec, et nous verrons qu’un référendum inutile, apparemment désiré par Ottawa, a été l’acte fondateur de l’identité québécoise.

Le référendum

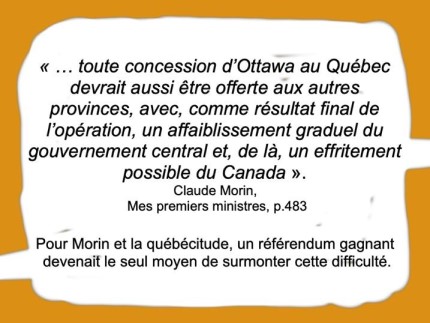

Il est connu, et de l’aveu de Claude Morin lui-même, que le référendum est « une idée née à Ottawa ». L’idée nous arrive par l’intermédiaire de trois hauts fonctionnaires fédéraux proches de Trudeau. Ces derniers passent l’idée à Claude Morin, qui se dit entièrement séduit.

René Lévesque, qui n’était pas un radical, définissait en 1963 la nation canadienne-française comme composée des Québécois à 80 %. Il aurait pu ajouter que les Canadiens-Français du Québec représentent 20 % de la population du Canada. Avec ce poids démographique et la nature de la constitution canadienne, l’identité politique des Canadiens-Français, non reconnus au Canada, était structurée de façon prépondérante par le gouvernement central. L’approche référendaire se veut provinciale avant d’être nationale, c’est pourquoi elle s’adresse à 100 % des Québécois. Ces derniers forment effectivement la province, mais pas la nation au sens du droit des nations à disposer d’elles-mêmes. Pas non plus la nation au sens sociologique, comme se plaisait à le rappeler Daniel Johnson qui ne se privait pas non plus pour dire que le Québec était le point d’appui du Canada français.

Claude Morin dans Mes premiers ministres (p.483) reconnaît la difficulté de la séparation d’une province quand il écrit :

L’approche de Daniel Johnson était très différente. Elle mettait l’accent sur le droit du peuple fondateur du Canada, les Canadiens-Français, à disposer des pouvoirs nécessaires pour assurer leur avenir, ce qui passe par la reconnaissance politique de leur existence. Ce n’est pas une affaire de province, laquelle sans doute, par voie de conséquence, devenait un levier, ce n’était pas les droits de la province qui étaient le premier motif, c’étaient les droits de la nation. Pour Johnson, la province de Québec était un instrument de la nation qui ne pouvait se substituer à elle.

À la base de la démarche référendaire, l’État québécois repoussait l’idée qu’une nation du Québec était historiquement dominante et puissamment adossée à Ottawa, alors que l’autre, la nation canadienne-française, sans reconnaissance constitutionnelle, revendiquait ses droits. Dans les circonstances, l’État québécois pilotait un illusoire effacement de ses nations internes, dont l’existence était vue jusque-là comme une évidence.

Mais la réalité s’imposera. En 1980 et en 1995, il ressort des résultats référendaires deux nations socioculturelles, historiques et inégales qui portent chacune une vision différente de l’avenir.

Ce qui m’avait échappé auparavant, c’est que le référendum est nécessaire dans le cas d’une séparation provinciale (nation civique), car cette séparation n’a en soi aucune justification du point de vue du droit national et international. Mais de tout ça, le plus fâchant c’est qu’un référendum consultatif était un détour inutile pour revendiquer un fédéralisme à deux, dans la mesure où il était fondé sur les réalités nationales validées par l’histoire et la sociologie. En fait, Lévesque n’aurait eu qu’à répéter ce que Daniel Johnson avait dit à toutes les réunions constitutionnelles, de 1966 à 1968, pour faire mûrir le projet et le faire aboutir. Mais il ne le pouvait pas car il avait abandonné la nation au profit de la québécitude. Le projet des deux hommes était à la fois voisin et très différent. Il était très voisin par leur volonté commune de faire naître un Canada à deux. Mais dans le cas de Lévesque c’était une province séparée ou dotée de pouvoirs particuliers, ce à quoi Ottawa ne pouvait consentir, comme l’explique correctement Claude Morin, et dans le cas de Johnson c’était la reconnaissance politique du peuple fondateur avec des droits et des moyens pour assurer son avenir.

Lévesque au nom du Québec, Johnson pour les Canadiens-Français

Sur la Loi 99, voir :

https://canadiens-francais.com/la-loi-99-elucidee-et-lavenir-des-canadiens-francais/