Le référendum est une idée fédérale, mais on n’a pas le droit de le dire

Le référendum a été imposé au Parti québécois par une dissimulation entretenue pendant 22 ans.

L’idée fait son entrée au Parti québécois après que Claude Morin se soit joint au parti en mai 1972. Le nouveau processus d’accession à la souveraineté est décidé le 16 novembre 1974 par le cinquième congrès du parti. C’est ce qu’on appelle ici les cinquante ans du référendum.

Avançons dans l’histoire. Le gouvernement du Parti québécois, élu en 1976, adopte la loi sur les consultations populaires en 1978. Entre-temps, l’engagement pour un référendum en début de mandat s’est perdu, de même que celui d’un référendum à tenir uniquement en cas de refus de négocier du fédéral. Le premier référendum se tient le 20 mai 1980, avec une défaite qu’on se retiendra de dire parfaitement anticipée.

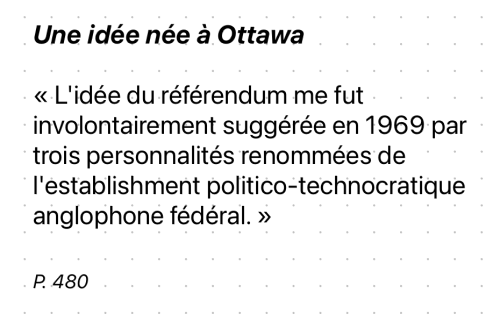

La suite ne s’invente pas. En 1991, Claude Morin révèle dans son livre Mes premiers ministres que le référendum est une idée fédérale qui lui avait été «involontairement [sic] suggérée», excusez l’euphémisme, à plusieurs reprises en 1969.

En 1991, n’était-il pas un peu tard pour passer aux aveux ?

Le débat sur la question avait bien tourmenté le PQ pendant deux ans, de 1972 à 1974, mais en 1991, l’affaire était classée depuis longtemps. Classée, certes, mais classée sans que personne ne sache que l’idée vînt de trois hauts fonctionnaires de la garde rapprochée de P. E. Trudeau. Pour qui en douterait, une courte visite sur les fiches Wikipédia de Robert Bryce, Al Johnson et Gordon Robertson vous convaincra qu’ils étaient des personnages d’envergure. Ils n’auraient pas perdu leur temps avec Claude Morin sans mandat ou sans plan préalable.

Claude Morin signe sa carte de membre le 21 mai 1972

À la suite de plusieurs rencontre avec ces hauts fonctionnaires, Claude Morin est très au fait de l’intérêt du fédéral pour faire du référendum la voie conduisant à la souveraineté. Il se garde toutefois d’en parler au moment de joindre le parti. Dissimulant une information stratégique, il s’impose cependant comme le principal protagoniste de l’approche au sein du parti. Il attendra 22 ans avant de révéler ses informations d’initié. Si le parti en avait été informé en 1972, la question de savoir pourquoi le fédéral favorisait l’approche référendaire aurait été un élément central du débat qui divisait le parti à l’époque.

Comment oublier que c’est dans la complète ignorance de l’influence fédérale que la décision fut prise ? Par conséquent, la décision ne pouvait être éclairée.

La question qui découle de la révélation de Morin est la suivante. Si le Québec avait su en 1972 que l’impulsion référendaire initiale était fédéraliste, l’histoire aurait-elle été différente ?

Chose certaine, si en 1974 l’adhésion au piège référendaire était innocente, après 1991 elle devient consentante. Mais ici, au Québec, c’est parfois comme si on vivait sur une autre planète. Personne ou presque n’a levé le drapeau rouge.

À ce point, le lecteur pourrait être encore plus ou moins perplexe. Quel était pour le fédéral l’intérêt de faire valoir l’idée référendaire ? La question est bonne. Elle mérite qu’on y réponde, c’est ce que nous ferons tout de suite.

Quels sont les motifs du fédéral derrière le référendum ?

La comptabilité électorale est le motif le plus évident. Il est plus facile de gagner en appliquant le mode décisionnel habituel de la démocratie canadienne, soit la majorité des sièges dans une élection. La voie référendaire est bien plus incertaine.

En 1966, Johnson avait obtenu 46 % des voix, mais la majorité des sièges. En réponse à Lesage qui contestait sa légitimité, il avait répondu qu’il était satisfait de représenter la majorité des Canadiens-Français. Jacques Parizeau, qui avait obtenu 60 % des voix de Canadiens-Français en 1995, évoqua furtivement une situation comparable, mais il refusa de rebondir sur le oui des Canadiens issus de Nouvelle-France. Il jetta l’éponge.

D’autre part, il faut savoir que peu importe la formulation d’une question référendaire, si elle est de nature constitutionnelle elle va immanquablement diviser les Anglais et les Canadiens-Français. Or, si le nombre des Canadiens-Français est plus important, le nombre inférieur des Anglo-saxons est compensé par d’autres éléments qui jouent en leur faveur dans un référendum où chaque voix compte.

D’abord pour des raisons historiques bien connues, ensuite, leur poids économique et, finalement, la place qu’ils occupent dans les institutions d’enseignement et de santé les plus renommés et leur influence dans les organisations d’élite. Ajoutons à cela l’attraction de l’anglais au Canada, en Amérique du Nord et dans le monde. Ne forçons pas la note. Pour les raisons mentionnées, les Anglos attirent dans leur orbite les immigrants et influencent le vote d’une partie des Canadiens-Français. Donc, en raison de ce que l’on regroupera sous la notion de soft power et de prime à la puissance, les Anglo-saxons sont au coude à coude référendaire avec la partie adverse. L’approche référendaire va donc constituer un blocage perpétuel. L’impasse a été vérifiée en 1980 et de nouveau en 1995. Trudeau avait donc eu raison d’encourager Bryce, Johnson et Robertson de maintenir avec Claude Morin une communication suivie sur les vertus d’une approche référendaire.

Quelle est la responsabilité de Morin pour l’impasse de la question nationale ?

La dissimulation de Morin a aiguillé le PQ dans la voie référendaire. Son silence sur l’influence fédérale laissait croire que les arguments en faveur de l’approche référendaire étaient le résultat d’une réflexion interne du parti, sans interférence «étrangère». Le parti québécois a été trompé. Morin a commis un délit d’initié en masquant l’influence fédérale dans ses convictions référendaires.

Claude Morin devait en toute honnêteté révéler les origines fédérales du référendum au moment de son adhésion au PQ, en mai 1972. S’il l’avait fait, la loi sur les consultations populaires n’aurait possiblement jamais été ni présentée ni adoptée.

Explications. La promotion du référendum par Morin et Lévesque reprend le noyau argumentaire du fédéral. Quel est-il ? Les chefs du Québec qui demandent des réformes parlent-ils vraiment au nom du peuple ou s’ils veulent plus de pouvoir pour eux-mêmes ? De là, un doute pèse sur le caractère démocratique et légitime de l’accession à la souveraineté par voie électorale.

Toutefois, de nouveau, si la source de cet argument avait été connue en 1972, on aurait cherché les raisons de son apparition… Plusieurs contre-arguments auraient vraisemblablement surgi. Parmi ceux-là, il y en avait un qui était imparable.Ce contre-argument, s’il eut été bien exploité en 1972, il nous renvoyait directement à la case d’où partait Johnson en 1968. Au lieu d’adopter le référendum en 1974, le Québec aurait compris que le fédéral reprochait au Québec d’appliquer les dispositions électorales prévues par la Constitution. Ce que faisait rigoureusement le programme du PQ de 1973. Il ne plaisait pas au fédéral que le PQ utilise les mécanismes décisionnels reconnus, établis par la Confédération.

En effet, le vote majoritaire uninominal à un tour avait été retenu par les Pères de la Confédération et c’était le seul. Dans un tel cas, il n’appartenait pas au Québec seul de prendre les devants. Si le fédéral jugeait inadéquates la démocratie et la légitimité en vigueur au Canada, c’était sa responsabilité de procéder à des réformes. Bref, le Québec avait le beau jeu pour réclamer une ronde constitutionnelle où tout était sur la table ! Mais pouvait-il exploiter cette faille et gagner ? Le souverainisme, qui s’accompagnait du rejet de la dimension continentale de notre être national, s’accompagnait aussi d’une perte de flexibilité constitutionnelle. En somme, même dans le cas où l’adversaire était pris en défaut, le Québec de 1972 pouvait-il encore rebondir dans les termes de Daniel Johnson ?

Pour la cause fédérale, invoquer la démocratie et la légitimité était gagnant, mais quelque peu démagogique. Mais qui s’oppose à ce qui revêt les apparences de la vertu ? Les souverainistes avaient aussi leur part de démagogie ou d’illusions. Un référendum gagnant ne conduisait pas à la souveraineté, mais à des négociations, tout comme, du reste, une élection gagnée avec un enjeu constitutionnel clair.

Le contexte politique émergeant de la fin des années 1960

On ne peut comprendre l’état de la question nationale aujourd’hui sans comprendre comment s’est résolue l’effervescence politique de la deuxième moitié des années 1960. Les perspectives qui s’ouvrent alors aux Canadiens-Français et aux Acadiens sont probablement les meilleures depuis la Conquête. Ils constituent le 1/3 de la population du Canada, un parti fédéral ne peut être élu sans une partie significative de leur vote. La bureaucratie impériale doit absolument les diviser. La fin de leur unité nationale se trame, Trudeau en sera le fer de lance. Mon examen m’amène à retenir trois événements d’importance qui encouragent l’unité nationale pendant que trois autres s’y opposent.

- Le 5 février 1968, Daniel Johnson réclame officiellement des négociations constitutionnelles où tout est sur la table. Il ne veut pas limiter ces négociations aux quelques éléments qui semblent obséder Trudeau. Johnson veut profiter de l’occasion (comme cela a été fait ailleurs dans les pays du traité de Westminster) pour revoir plus largement la constitution sans se limiter à la trilogie du rapatriement, d’une formule d’amendement et de l’enchâssement d’une charte des droits, comme le veut Trudeau. Johnson soutient notamment, dans une formule un peu gaullienne, que le Québec forme le foyer principal et le point d’appui des Canadiens-Français.

- La Commission BB (Laurendeau-Dunton) publie les premières tranches d’un rapport qui prend appui sur l’existence de deux peuples fondateurs. Les révélations documentées sur le sort des Canadiens-Français et Acadiens à travers le Canada sont étalées à pleine page des grands journaux. Le rapport est étoffé. Il s’appuie sur une abondante documentation d’experts. Après cent ans, il pouvait justifier à lui seul une réforme de la Confédération qui rendrait compte de l’existence des Canadiens-Français et de leurs droits.

- Les États généraux du Canada français sont un événement d’une envergure incomparable dans l’histoire des Canadiens issus de Nouvelle-France. Ils sont aussi une magnifique démonstration de leur vitalité. Dans l’approche de négociations constitutionnelles attendues, l’événement, qui va de 1964 à 1969, démontre une rare volonté d’affirmation. L’historiographie souverainiste retiendra peut-être plus que nécessaire le malaise que créa une présence d’indépendantistes véhéments qui ne semblaient pas comprendre l’inconfort d’une diaspora vulnérable aux représailles de l’élément anglo-saxon. De ces contradictions réelles au sein de la nation, que l’on pouvait résoudre, on passera cependant à sa séparation. [v. Colin dans L’action nationale, 1969]

- René Lévesque reçoit très négativement l’envolée constitutionnelle de Johnson. Dès le 12 octobre 1968, dans un communiqué du Mouvement souveraineté-association (précurseur du PQ) qu’il signera, il tire à boulets rouges sur les ambitions constitutionnelles de Johnson, mais se garde cependant de toute critique de Trudeau.

- René Lévesque va bientôt mettre fin à la dynamique constitutionnelle qui avait connu une montée en puissance depuis le Rapport Tremblay (1956). La Commission Tremblay avait suscité un processus de réflexion à Québec dont est né le programme de Johnson. On était dans la continuité historique d’Henri Bourassa, on jouait sur les ondes longues de notre histoire nationale. Clairement, conscient de sa santé vacillante dans ses dernières années, Johnson espérait l’unité de l’Assemblée derrière son initiative, que le relais se passe au suivant. Unité nationale, comme Parizeau a dit « mon premier ministre » au sujet de Bourassa après l’échec de Meech. Lévesque a rompu cette unité en février 1968, après que les indépendantistes l’aient rompue aux États généraux.

- C’est une rupture du fil national. L’action politique de Lévesque va amener à interrompre toute négociation jusqu’à ce qu’un référendum gagnant les autorise à nouveau. L’objet des négociations futures porterait sur un Québec prétendument uni et national associé au Canada, en vertu d’un accord entre deux entités souveraines.

- La loi sur les langues officielles est adoptée en 1969, elle gomme l’existence de deux identités nationales pour les remplacer par deux identités linguistiques, celles des francophones et des anglophones. L’anglais et le français deviennent les deux langues officielles du Canada.

Quelles conclusions sur la dynamique politique des années 1960 ?

Les points a, b et c, plus haut, concourent à la cohésion des Canadiens-Français en appui à leurs revendications traditionnelles. Daniel Johnson est celui qui va synthétiser ces revendications et les défendre dans l’antre du pouvoir anglo-saxon, un exploit qui reste à ce jour sans égal. Cette manifestation du vouloir-vivre par soi et pour soi inquiétait vivement le pouvoir anglo-saxon. Les Canadiens-Français étaient alors à la recherche d’une forme d’enchâssement de leurs droits nationaux dans le cadre d’un renouveau constitutionnel.

En contrepartie, Trudeau ne veut pas ouvrir la constitution pour ne pas négocier les demandes des Canadiens-Français. Il veut le rapatriement et la charte qui va renforcer Ottawa par le pouvoir des juges.

Les points d, e et f structurent la séparation des Canadiens-Français entre eux. Cette séparation sera menée à partir de deux branches liées par la racine. Bien qu’en apparence opposés, les deux protagonistes, Trudeau et Lévesque, sont deux libéraux et deux esprits rébarbatifs aux valeurs nationales. Lévesque y va bien ponctuellement d’envolées nationalistes qu’on continue de citer, mais ses envolées bien tournées ne passent pas le test d’une œuvre conséquente. Bref, ces deux esprits formés dans les conclusions hâtives d’un après-guerre hostile au nationalisme occidental, sauf en faveur d’Israël, sont entièrement acquis à la dimension purement civique de l’État. Ils s’opposeront jusqu’au bout à un statut national pour les Canadiens-Français. Dans la partie suivante, nous verrons par quelles médiations ils convergent dans une synergie antinationale.

Quel lien entre la loi sur les langues officielles et l’approche référendaire ?

Yves Frenette est un historien membre de la Société royale du Canada. Dans sa Brève histoire des Canadien-Français, la sociologie l’emporte. Sa thèse est que les Canadiens-Français n’existent plus. Ils sont disparus sous le poids de leurs propres contradictions, incapables de prendre le virage de la modernité. En réalité, il vient renforcer dans le domaine du soft power l’occultation des politiques d’érosion des Canadiens-Français mises en place par l’administration Trudeau. Nous allons tenter de combler cette lacune de Frenette, qui, en 210 pages, ne parvient pas à formuler une seule critique de l’administration fédérale.

Quel lien entre référendum et langues officielles ? Il y a d’abord un lien temporel. La Loi sur les Langues officielles est adoptée en 1969 et, la même année, Claude Morin qualifie «les commentaires fort instructifs» qu’il reçoit sur le référendum «parmi les propos les plus démystifiants de toute [sa] carrière», ajoutant qu’il n’était «pas près de les oublier.» (p.483).

Un an plus tôt, on découvrait le lien politique qui liait Trudeau et Lévesque. La synergie qui les unit devient évidente lorsque Lévesque enfonce Daniel Johnson sept jours après son intervention à la Conférence constitutionnelle du 5 octobre 1968, mais il épargne entièrement Trudeau et son opposition à toute révision constitutionnelle.

On pourrait passer l’opposition entre Lévesque et Johnson sur le compte de la basse partisanerie, mais il y a plus. Le nationalisme enraciné dans l’histoire que porte Johnson entre en conflit avec le nationalisme progressiste et social-démocrate du PQ, qui tire l’essentiel de son orgueil dans les réalisations de son premier mandat.

Quant au reste, le PQ va surtout s’employer à «jouer» à l’État indépendant. Prenant un acompte sur la souveraineté, il travaille à l’union des Canadiens-Français du Québec aux Canadiens anglais, qui, dans le langage de la Loi sur les langues officielles, qu’il adopte, deviennent des Québécois francophones et Québécois anglophones, merci Ottawa.

Le référendum veut sortir les Canadiens-Français hors Québec de notre champ de vision, nier un destin historique commun. On préfère demander par référendum aux anglophones du Québec de voter oui à la préservation du français, la table est mise pour un blocage perpétuel.

La loi sur les langues officielles et le référendum sont tous les deux imaginés à Ottawa la même année. Ensemble ils visent à séparer les Canadiens-Français du Canada entre eux. Ceux du Québec contre ceux du ROC dans un premier cas ; et à jeter les Canadiens-Français du Québec dans les bras des anglophones dans l’autre cas.

Le droit des nations et le droit des pays

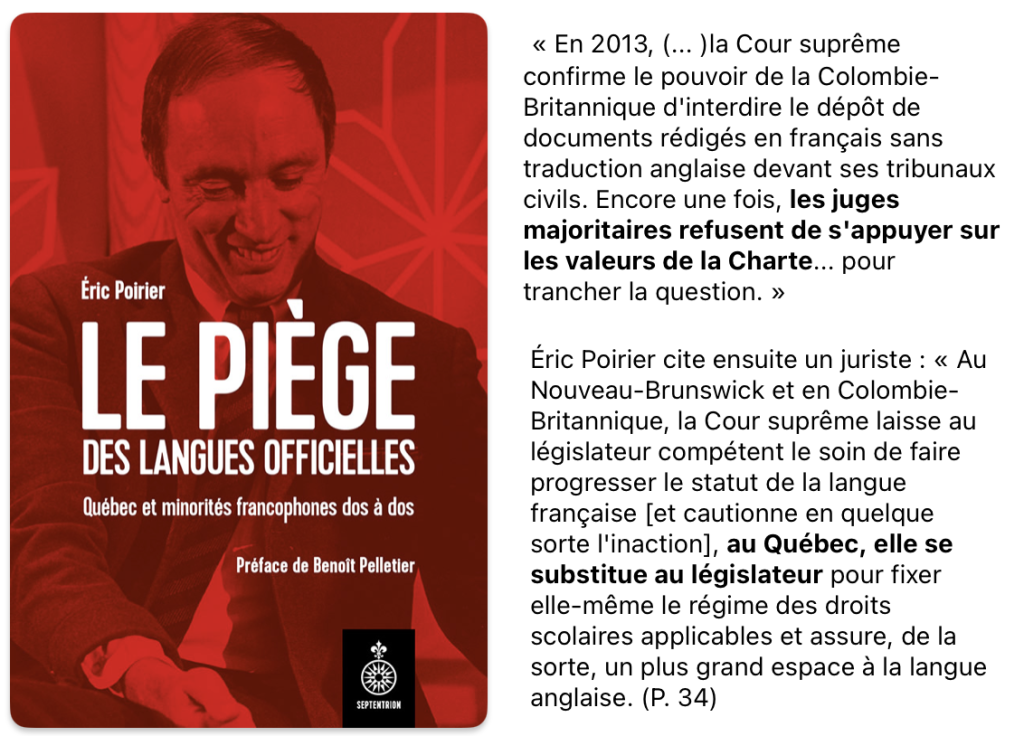

Pour le dire carré, les Canadiens-Français sont mieux placés que les Québécois pour se qualifier en vertu droit des nations, comme on peut le constater dans les paragraphes 125, 126 et 127 du renvoi de la Cour suprême relatif à la sécession du Québec du 20 août 1998.

Bref, si plusieurs sourcillent à l’idée de nation ethnique, c’est la seule reconnue en droit international.

Retenons, du reste, que le droit des nations à disposer d’elles-mêmes est limité par le droit des pays à leur propre souveraineté et à leur intégrité territoriale. Les deux opposés sont appelés à se conjuguer. Voilà une réalité juridique sur laquelle le discours des souverainistes reste anémique.

Pour qu’il y ait droit à l’autodétermination interne, il faut qu’un peuple existe et sache se nommer. Les Québécois en tant que société plurinationale revendiquée, ne satisfont pas aux conditions. Les Canadiens-Français le pourraient, mais ils ne veulent plus ou ne savent plus se nommer.

L’indépendance pure et simple n’est pas réalisable ; Lévesque le savait et n’y croyait pas. Le PQ n’a jamais voulu ré-évaluer son approche référendaire, et, vraisemblablement, il ne le fera pas. Cinquante ans plus tard, Paul Saint-Pierre Plamondon en est au même point, comme si le temps s’était arrêté. La doctrine électorale qui le mène au pouvoir lui suffit. Par conséquent tout référendum éventuel, s’il y en a un, sera de nouveau perdu.

Le rayonnement national par l’union nationale

La situation des Canadiens-Français est passée de perspectives prometteuses en 1968 à un déclin historique aujourd’hui. Leur tendance à ne plus assumer leur identité issue de Nouvelle-France les laisse avec dix identités linguistiques dénationalisées, appartenant par le nom à chacune des dix provinces du Canada. L’idéologie de P. E. Trudeau, réfractaire aux nations, a réussi à mettre en place cette division.

Les Canadiens-Français de partout doivent réaliser que le sort commun qui les attend dans le contexte anglo-saxon du Canada et de l’Amérique du Nord aux tendances hégémoniques est la perte définitive de leur identité nationale.

Les défis du monde moderne ne doivent pas être sous-estimés, ils sont de taille. Quelle sera la place des nations dans le monde futur de l’intelligence artificielle ? La réponse occidentale est qu’il ne faut pas trop s’en soucier.

En revanche, les communications d’aujourd’hui donnent accès au monde dans son ensemble et elles nous font entendre un son de cloche parfois différent. De nombreux pays reconnaissent et valorisent leurs nations internes, ce qui est encourageant. De nombreuses nations minoritaires en profitent et font preuve d’une vitalité collective qui n’est pas réprimée. À cet égard, on peut aussi noter que, de façon tout à fait contre-intuitive, le Canada et le Québec reconnaissent une multitude de nations ethniques ne comptant parfois que quelques centaines de nationaux. On ne réprime pas dans ces cas l’expression de leur singularité.

Prenant en compte les réponses contrastées du monde moderne en regard de la nation, la quête d’une reconnaissance statutaire pour les Canadiens-Français n’est pas un combat dépassé. Elle peut ouvrir la porte à une prise de conscience renouvelée. À une renaissance culturelle et à toutes formes de l’expression nationale émancipée.