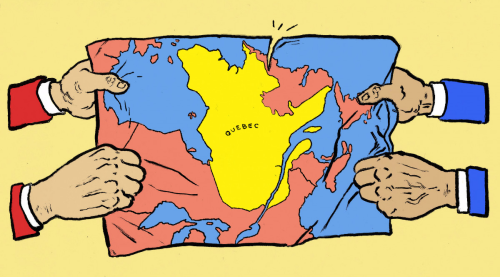

Toute une stratégie !

Le référendum a cinquante ans cette année (1974-2024). Cinquante ans, ça se fête, mais qui s’attend à des célébrations ? Que reste-t-il aujourd’hui de cette stratégie autrefois innovante? Toujours au programme du PQ, jamais révisée sérieusement, ratée par deux fois, aucun événement n’a autant divisé le Québec que les référendums de 1980 et de 1995.

Avancez en arrière

Poussé comme par une volonté d’aboutir une fois pour toutes, le parti contredisait sa hâte en appliquant le frein référendaire. S’adressant aux indécis, qui voulaient peut-être le PQ au pouvoir, mais pas de son option, c’est à sa sixième année qu’on rajoutait un référendum au programme. Dès lors, faute d’un oui, le gouvernement s’enfermait dans la passivité constitutionnelle. En revanche, assurait-on, un oui devait ouvrir toutes grandes les vannes du changement. Mais dans les semaines suivant un oui majoritaire, que serait-il advenu ? Serions-nous dans les marches de la souveraineté ou pris dans des négociations ardues, sans compter les probables contestations ?

L’attrait du pouvoir

Avec l’étapisme, le PQ ne gagnait pas beaucoup de nouveaux adeptes. En revanche, en étalant dans le temps la réalisation de son objectif de base, il perdait en crédibilité ce qu’il donnait en guise d’assurance. Pas étonnant que le principe même de l’étapisme ne fit jamais consensus chez les partisans. La résolution référendaire du 17 novembre 1974 fut rejetée par 35 % des délégués, 630 voix contre 353. Le journaliste Jacques Guay rapporte qu’à l’inverse, le groupe parlementaire et l’exécutif étaient tous en faveur. L’attrait du pouvoir a des ressorts.

D’ailleurs, cet attrait se vérifie quand on regarde de près la résolution référendaire. Elle prévoyait un référendum dès l’élection d’un gouvernement du Parti Québécois, un engagement vite oublié. Installé dans les fauteuils ministériels, on travaille des bijoux législatifs, pour reléguer le référendum à la fin du mandat.

D’autres moyens en vue ?

Depuis l’échec du processus de Victoria en 1971, les négociations étaient au point mort. Sans se lier les mains, comme le faisait un référendum obligatoire, il y avait d’autres moyens de rassurer, voire de rallier plus largement l’électorat. Promettre de tout mettre en œuvre pour relancer la négociation constitutionnelle n’était pas impensable. Reprendre sur les bases claires déjà défendues par Daniel Johnson huit ans plus tôt, ou sur quelque chose d’apparentés pouvait se faire sans verrouiller l’avenir dans une camisole de force. Et, du reste, Égalité ou indépendance, ce n’est pas vilain !

Lévesque était contre

Or, on le sait, Lévesque était contre. En février 1968, il avait réagi très mal à l’intervention constitutionnelle de Johnson. Dans un communiqué à la presse, il avait jugé que les «intérêts du Québec n’avaient pas été représentés à Ottawa.»1

Son tour venu, en attendant le référendum, Lévesque s’abstiendra évidemment de toute initiative constitutionnelle. Pire, la défaite référendaire de mai 1980 fera de Trudeau le maître du jeu. À peine réélu, Lévesque sera contraint de prendre part à la nouvelle ronde de négociation, en novembre 1981. Une catastrophe, de l’avis de bien des observateurs impartiaux.

Il est clair qu’au début du deuxième mandat péquiste le Québec se trouve dans une position de faiblesse constitutionnelle sans précédent depuis 1867. La tradition d’une position bien étoffée défendue par Québec n’était plus au rendez-vous. Noyé dans un front commun avec des provinces anglophones, sur la défensive, le Québec touchait un creux historique. La Nuit des longs couteaux n’étant en ce sens qu’une formule de convenance pour sauver le soldat Lévesque.

La question nationale, une question à double sens

La brume s’étant levée lentement, on discerne mieux aujourd’hui que le référendum a semé la confusion sur la question nationale. Il a produit un changement radical quant à la composition du peuple qui était d’abord concerné. Que (ou qui ?) fallait-il libérer ? La législature provinciale ou la nation ?

Pour Johnson, c’est d’abord la nation canadienne issue de Nouvelle-France, une réalité sociologique. Pour Lévesque, la question du Québec renvoie à une nation québécoise, marque déposée de l’État du Québec. Bi-nationale de fait, cette dernière possède un territoire, donné par la Confédération, et une législature provinciale, donnée elle aussi par la Confédération. Elle est en manque de pouvoirs aux yeux des « francophones », mais pas aux yeux des autres Québécois.

De la nation ou de l’État d’abord ?

Pour le premier, Johnson, la solution passe d’abord par la reconnaissance de la nation sociologique (culturelle, historique et fondatrice), laissée sans statut national dans le Canada britannique, comme dans le Canada faussement fédéral.

Pour le second, étendre les pouvoirs de l’État provincial passe par la séparation. Le référendum, espère-t-on, rendra le mouvement irréversible. L’État, devenu « complet », donnera son complément naturel : une nation québécoise. Dans son discours à la fondation du PQ, Lévesque explique que la nation québécoise deviendra une réalité avec l’indépendance. Poursuivant, il ajoute que l’indépendance devait entraîner la disparition du Parti Québécois.

Québec et Ottawa roulent en tandem

Toutefois, la « nation québécoise » du futur passe rapidement dans le vocabulaire courant. Elle suggère la modernité. Avec les Sinners et leur fameux tube, Québécois, le titre rime avec jeunesse et modernité, une sorte de volet québécois de la trudeaumanie. Mais, à l’inverse, la lutte nationale rimerait plutôt avec continuité.

Bien que toujours dans le Canada, pourvue d’un renouveau culturel dynamique, si on ajoute à cela un peu d’imagination, la nation québécoise devient tout à coup celle que l’on peut vivre sans délai, ici et maintenant. Elle repousse d’autant le vocable canadien-français qu’on vante un certain affranchissement du passé. Au départ, c’est du passé colonial et de ses vestiges qu’on voulait s’affranchir. Mais devenue plus perméable, la nation québécoise des Canadiens-Français, toujours sous le joug fédéral malgré le pays imaginaire, prendra bientôt la forme d’une nation binationale, puis plurinationale et cosmopolite mâtinée d’anglophilie. Donc, s’affirme au Québec une évolution générale qui va dans le même sens que celle du Canada. Pour achever ce qui devient avec le temps une sorte de révolte contre la tradition, commune à l’Occident, la fraction des conquérants historiques verra la consécration de ses droits, pendant que l’autre, historiquement dominée, perdra son identité. Elle sera réduite officiellement à son squelette linguistique : Québécois francophone. La description à ce jour la plus autorisée du peuple québécois se lit dans le préambule de la Loi 99 (2000).

Un argumentaire rachitique

Au lieu de faire apparaître positivement une nation issue de Nouvelle-France, au sein d’autres nations au Québec, le PQ va l’ignorer. Dans la foulée, il va refuser de pourvoir la cause nationale d’un argumentaire antérieur à la Révolution tranquille. Les mots colonialisme, conquête et Canadien-Français seront déclassés au rang du vocabulaire désuet et proscrit. Tout se joue désormais sur le partage des pouvoirs, les points d’impôt, les budgets des institutions, des ministères et de l’État.

Une nation québécoise qui se régule en mode automatique

Avec le référendum, tout Québécois possède un vote grâce auquel il peut se prononcer sur l’avenir de la nation canadienne de souche. Par effet de continuité canadian, la conception libérale et trudeauiste fait de l’État du Québec un dispensateur de services entre des ayants droit. La question du sort des Canadiens-Français devient l’affaire de tous sinon de personne. Les immigrants de fraîche date ont leur mot à dire, sous prétexte que le destin canadien-français n’a pas le droit de se réclamer d’une quelconque ethnicité. Rappelons que pour le cas du référendum de 1995, plus de 60 % des Canadiens-Français ont voté oui, ce qui, dans le cadre d’une nation québécoise civique, ne pouvait être pris moralement en compte. Pas besoin d’Ottawa, la nation québécoise se régule elle-même, privant avec naturel la nation historique de ses droits nationaux.

Entre supranationalisme et nation ethnique de bon droit

Mais c’est le cas des Premières Nations qui vient hanter notre soif de cohérence. Il vient nous rappeler une injustice avec tout son relief. Pendant que la belle exception ethnique réservée aux Premières Nations prospère, on rappelle à qui le veut que les entités nationales doivent se dissoudre dans l’idéal de la postnationalité du Canada. Qui aura le courage de mettre de l’ordre dans l’organisation des rapports nationaux ?

Au Canada, l’égalité est citoyenne. Il n’est pas admis que le concept s’étende aux nations. D’où, dès le départ, en 1974, le peu de difficulté à faire émerger un référendum québécois de type supranational : des individus porteurs de droits, comme le droit de vote, mais sans appartenance nationale, se prononcent pour faire du Québec un pays. Et c’était avant 1982. La doctrine trudeauiste fait son œuvre. Elle ne laisse aucune place à des solutions originales, même celles appliquées avec succès dans d’autres pays, comme l’institution d’un fédéralisme des nations.

Un régime fédéral accommodant

Le référendum marque le passage d’une nation sociologique à une nation étatique, qui va de Johnson à Lévesque. La question nationale a changé de peuple. Plus prosaïquement, le référendum venait au secours d’une prochaine accession du PQ au pouvoir, après la déception causée par le peu de sièges remportés en 1973. Le pouvoir ! À son dire, le premier gouvernement du Parti Québécois l’exercera avec beaucoup de succès jusqu’à la fin de son mandat. Tout compte fait, il trouve dans un régime fédéral non retouché la marge nécessaire pour satisfaire ses ambitions. C’est sur ces réalisations bien mises en évidence qu’il sera réélu en 1981, une victoire historique par les voix récoltées, qui laissait dans le vague tout programme constitutionnel.

Une approche gagnante

Personnellement, je ne crois pas qu’un autre référendum serait utile ni possible. Se fixer pour objectif un fédéralisme des nations au sein du Québec me semble une voie praticable, mais encore ambitieuse. La loi 99 a mis la table pour une telle formule fédérale dans son préambule, avec le seul défaut que Québec n’a pas reconnu un statut national aux Canadiens-Français. Sans un tel statut, notre avenir ne tient plus à grand-chose.

Donc, ce qui suit ne vaut que sous réserve de multiples suppositions. Mais aux fins de comparaison entre les approches, s’instruire par l’histoire, en voici une qui n’est pas vraiment la mienne. Elle m’est inspirée par Daniel Johnson. Et pour la suite, je ne fais qu’extrapoler à partir de ce que chacun a pu voir de lui.

Il a d’abord laissé l’adversaire dans l’incertitude quant à ses véritables objectifs et aux gestes qu’il pourrait poser. De plus, il avait les nerfs pour négocier à un contre dix, ce qui est une qualité d’exception, mais indispensable. Il faut penser à l’atmosphère dans les séances à huis clos, quand un seul n’est pas d’accord face à dix autres qui le sont. Il me semble que Johnson était l’homme qui pouvait poursuivre la négociation jusqu’au bout. Soit jusqu’à ce qu’une entente claire en ressorte ou que le refus d’Ottawa soit clair, limpide et apparaisse irrévocable.

À ce point, il restait encore à partager le refus d’Ottawa avec les Québécois et les Canadiens-Français, afin qu’une large opinion publique soit bien au fait du refus d’Ottawa. Naturellement, prendre tout le temps nécessaire. Une fois réalisées ces conditions, un référendum prudent pouvait devenir une option sérieuse, pas avant. Et la prudence consistait dans un tel cas à formuler une question gagnante, c’est-à-dire la moins controversée et la plus consensuelle possible. Pour finir l’exercice, je me suis amusé à en formuler une, la voici :

Existe-t-il oui ou non deux nations sociologiques et culturelles au Canada ? Si oui, doivent-elles être reconnues comme des nations égales ?

Avec une telle question, la prise en compte du vote des anglos, versus celui des francos allait de soi. Le problème, nous l’avons dit, c’est le glissement qui s’est fait vers une nation québécoise de substitution, officiellement indifférente à sa double nationalité. Le référendum est venu renforcer ce théâtre.

_____________

- René Lévesque répond à Daniel Johnson dans Le Devoir du 12 février 1968. La partisanerie à son meilleur.